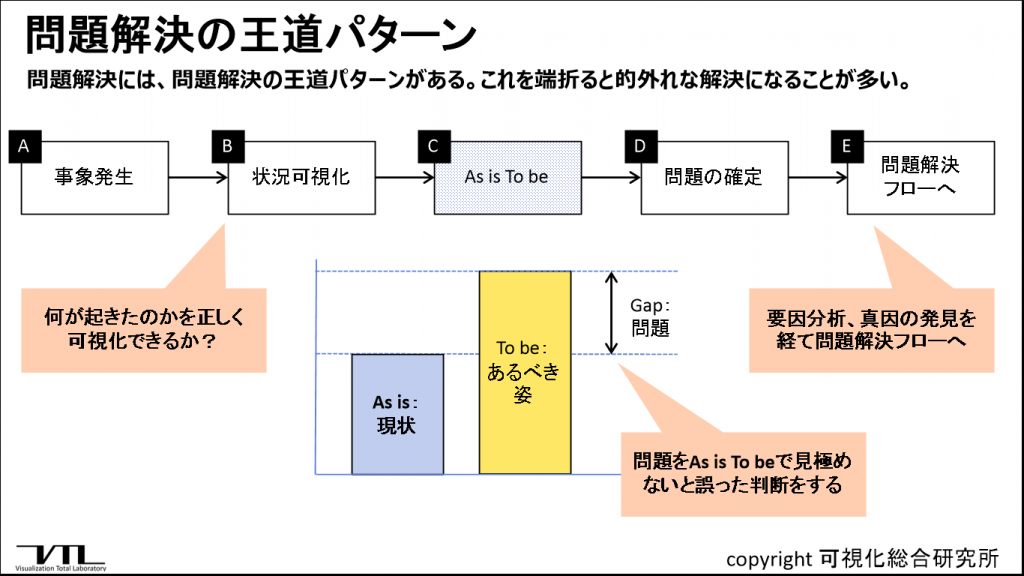

一般的にトラブルの実体は見えにくいことが多々あります。仮に見えたトラブルだけに焦点を当てると、誤った判断をするケースが多々あり「問題解決の王道パターン」を使うと良いでしょう。

Case2309032

山田さんのパソコンから外部へ不審なメールが発信されたと、相手先からの連絡で発覚した。山田さんはメールを送信したつもりはありませんが、送信履歴には記録されていた。山田さんの過失ということで問題は終息しましたが、本人は言い返せずモヤモヤした気持ちです。

システム担当者が調査し、山田さんの上長のパソコンにマルウェアが感染し、山田さんのパソコンを遠隔操作していることが判明。上長のパソコンはアップデートしておらず、他の職員のパソコンにも攻撃を仕掛けていた。

- Qココを押すと解説を表示

- A

山田さんはあらぬ疑いをかけられましたが、それを払拭できずモヤモヤした状態でした。その後にシステム担当者が要因分析をし、結果的に上長のパソコンが要因だった。事故が発生しても、正しい要因分析を行わないと誤った判断になります。仮に再発防止策を掲げても、的外れになることは明白です。

- 問題の定義と真因の発見: 問題解決の第一歩は、問題を正確に定義し、その真因を見つけることです。問題が不明確なまま解決に取り組むと、効果的な対策を講じることが難しくなります。

- As is To beのフレームワークの利用: As is To beのフレームワークは、現状と理想の状態を比較し、改善の余地を見つけるのに役立ちます。具体的なプロセスやワークフローを視覚化することで、問題の根本原因を明らかにしやすくなります。

- 真因を見つけて対策案を考える: 問題の真因を見つけ、それに基づいて効果的な対策案を考えることが重要です。対処療法ではなく、根本的な改善に繋がる解決策を見つけることが目指されます。

- バイアスやヒューリスティックへの対処: 問題解決においては、バイアスやヒューリスティックが判断を歪める可能性があります。これに対処するためには、客観的な情報やデータを重視し、主観的な要因に注意を払うことが重要です。

- 状況を把握する:が発生前からトラブルに至るまでの状況を、時系列的にふり返ってみましょう。特にトラブル発生前では、現状の把握は欠かせません。そして、巷にある再現ドラマを制作するイメージで、図解をしてみると思わぬところで見落としがあるかも知れません。

- 真因を見つける:発生した真因(真の要因)を見つけることが重要です。真因が見つからない限り、対策を講じることができないため、同様の問題が発生する可能性が高くなります。エラーの背後にある要因が何であるかを理解することで、問題に対処する基盤が築かれます。原因分析の手法として、ルートコーズ分析(Root Cause Analysis)やフィッシュボーン図(Ishikawa Diagram)などが利用されます。

- バイアスやヒューリスティックと上手に向き合う:セキュリティ対策において、リスクを軽視するバイアスやヒューリスティックへの対処は重要です。楽観バイアスは現実的なリスクを認識し、予防策を取ることが大切です。行動の遅延バイアスには、セキュリティ対策を簡単で継続的に行うことが助けになります。情報過多ヒューリスティックからは、シンプルな情報提供と重要なアラートへの注意が必要です。社会的証明ヒューリスティックに対処するために、自身の判断を信頼し、セキュリティ意識を高めることが重要です。セキュリティ対策の習慣化と情報の過多に圧倒されず、セキュリティに関する信頼性のある情報源を活用しましょう。

![SOLPA [Solution Park]](http://solpa.kasouken.net/wp/wp-content/uploads/2025/07/SOLPA_3.png)

コメント