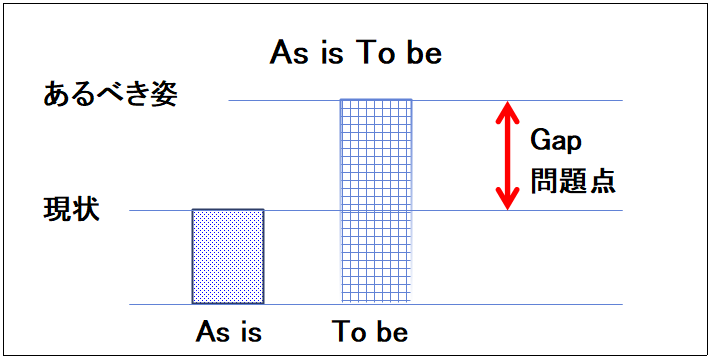

「As is To Be」とは問題を可視化するフレームワークである。目標や目的に対して現状とのギャップを可視化することで、問題解決のスタートラインとなるものです。

- 「As is To Be」とは

- 「As is To Be」とは

- 「As is To Be」の具体例

- 「As is To Be」の使い方

「As is To Be」とは

「As is To Be」とは

As is To Beとはなんでしょうか。個々を分解して見てみましょう。

- As is: 現状を言います。現状を正しく見極められないと、誤った情報により誤判断を下すことになります。

- To be: あるべき姿や目標を言います。必ずしも100点満点とは限らず、一定レベルの目標でも可とします。

- Gap: As isとTo beの差分を言います。これを「問題」と言います。

「As is To Be」の具体例

As is To Beとはどのようなことでしょうか。具体的な事例を見てみましょう。

- 資格試験の受験において、合格点70点(To be)に対して、結果か65点(As is)だったので差分のが▲5点(Gapはマイナス5点)のためを不合格だった。

- 新入社員へ仕事の説明をして(To be)、実践させると手順が何個が漏れていた(As is)。相手の理解度が足りないのか説明が不十分だったのか(Gap)を見極め改善する必要がある。

- あるEXCEL操作において、関数を組んだがエラー表示となった(As is)。エラーが発生しない結果(To be)が理想なため、エラーの要因(Gap)を発見する必要がある。

「As is To Be」の使い方

As is To Beを具体的使ってみましょう。

- 考察対象を定める

- あるべき姿(As is)を挙げる

- 現状把握(To be)をする

- あるべき姿(As is)と現状把握(To be)の差分(問題:Gap)

問題を元にして「問題解決」を立案していくのだ。

![SOLPA [Solution Park]](http://solpa.kasouken.net/wp/wp-content/uploads/2025/07/SOLPA_3.png)

コメント